Contrasto Chiaro e Scuro – linguaggio dell’anima

Che cos’è il carboncino? È probabilmente la più antica forma di disegno, il primo strumento con cui l’uomo ha tracciato segni sulla pietra o sulle pareti di una caverna. È un materiale primordiale, fragile, quasi polvere: un bastoncino di legno bruciato che conserva dentro di sé la memoria del fuoco. Lavorare col carboncino significa ritornare a quell’origine, alla materia essenziale del segno, alla possibilità di costruire luce attraverso la cenere.

Il carboncino non è mai neutro: porta sempre con sé l’ambivalenza del chiaro e dello scuro. È un mezzo che obbliga a pensare in termini di contrasti, di presenza e assenza, di luce che rivela e ombra che protegge. Goethe, nella sua Teoria dei colori, ci ricorda che il nero e il bianco non sono semplici “non-colori”, ma poli di una tensione che genera tutte le altre sfumature. La luce esiste perché c’è l’oscurità che la accoglie, e viceversa.

Questa tensione ha trovato una delle sue espressioni più potenti nell’opera di Caravaggio, già citato precedententemente, che ha fatto della luce una lama capace di incidere il buio. Nei suoi dipinti, pensiamo a “Davide con la testa di Golia”, la scena emerge improvvisa dal nero che la circonda: non c’è sfumatura morbida, non c’è gradualità rassicurante, ma uno scontro diretto tra abisso e rivelazione. La luce non abbellisce, non addolcisce: svela la verità dei corpi, delle rughe, della fatica, persino la violenza. Il suo chiaroscuro è un linguaggio morale ed esistenziale, prima ancora che pittorico.

Diverso, ma altrettanto intenso, è il chiaroscuro di Rembrandt. Nelle sue opere, come ne “la parabola del ricco stolto” anche se qui vi è l’artificio di una candela la luce in realtà sembra provenire dall’interno dei corpi, come un bagliore intimo che non cancella l’ombra ma la accompagna. È un chiaroscuro meditativo, che avvolge piuttosto che trafiggere, e che rende visibile non solo la carne ma l’interiorità.

Francisco Goya, forse più di ogni altro, ha mostrato la potenza inquieta dell’ombra. Nelle sue opere murali “Pinturas negras”, la luce non serve più a glorificare, ma a rivelare la parte più fragile e disturbante dell’essere umano, pensiamo al corpo smembrato in “Saturno che divora i suoi figli” come viene usata la luce per illuminare la violenza di questa scena. Il chiaroscuro diventa linguaggio dell’inconscio, del sogno, della follia o più semplicemente dell’incubo. L’oscurità non è assenza, ma profondità: è la caverna da cui nasce la visione.

Tutte queste modalità, così distanti eppure complementari, mostrano come luce e ombra non siano mai soltanto effetti ottici, ma metafore dell’anima. La stessa lezione si rinnova nel disegno a carboncino: il bianco e il nero non descrivono semplicemente una figura, ma costruiscono una tensione che parla di vulnerabilità, di verità, di ciò che si vuole rivelare e di ciò che si sceglie di nascondere.

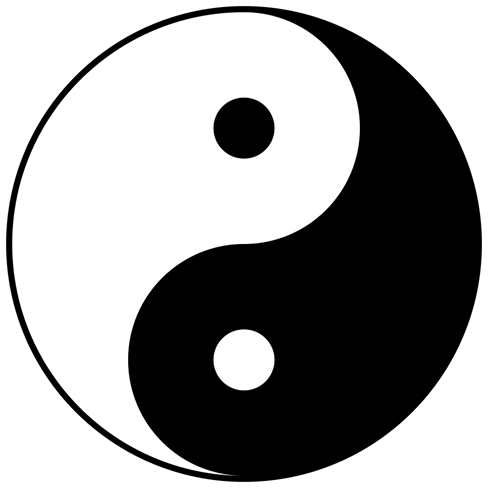

Ma il chiaroscuro inteso come opposti “luce” e “ombra” non appartiene soltanto all’arte. È una legge dell’esistenza. Hermann Hesse lo ha espresso in modo limpido: chi vuole conoscere la luce deve prima riconoscere la propria ombra. Nei suoi romanzi — da Demian a Siddharta — la luce non è mai pura, ma sempre frutto di una riconciliazione interiore. È l’accettazione di tutto ciò che siamo, anche delle zone più oscure. Hesse ci insegna che la pace non è eliminazione del buio, ma equilibrio dinamico tra le forze che ci abitano.

Un pensiero simile, è questo dimostra quanto sia archetipale questo concetto, si ritrova nella filosofia orientale dello yin e dello yang. L’ombra e la luce non sono opposti, ma complementari: ogni polo contiene in sé il seme dell’altro. È un ciclo continuo di trasformazione, un respiro cosmico in cui l’una non può esistere senza l’altra. Nel simbolo antico infatti, la parte nera custodisce un punto di bianco, e quella bianca un punto di nero, segno che la totalità si fonda sulla relazione, non sulla purezza.

Anche la fotografia in bianco e nero, così amata ancora oggi, funziona allo stesso modo: elimina la distrazione del colore e concentra l’attenzione sulla sostanza, sulla struttura, sul contrasto. Come nota Riccardo Falcinelli nei suoi libri, il bianco e nero non impoverisce ma astrae, costringe a vedere l’essenziale.

Per me, dunque, il chiaroscuro non è solo una tecnica, ma un linguaggio dell’anima. L’ombra custodisce e protegge, la luce rivela e ferisce, e il loro incontro crea un equilibrio sempre instabile. La bellezza nasce proprio da questa tensione tra opposti: non dalla perfezione uniforme, ma dal dialogo continuo tra rivelazione e mistero.

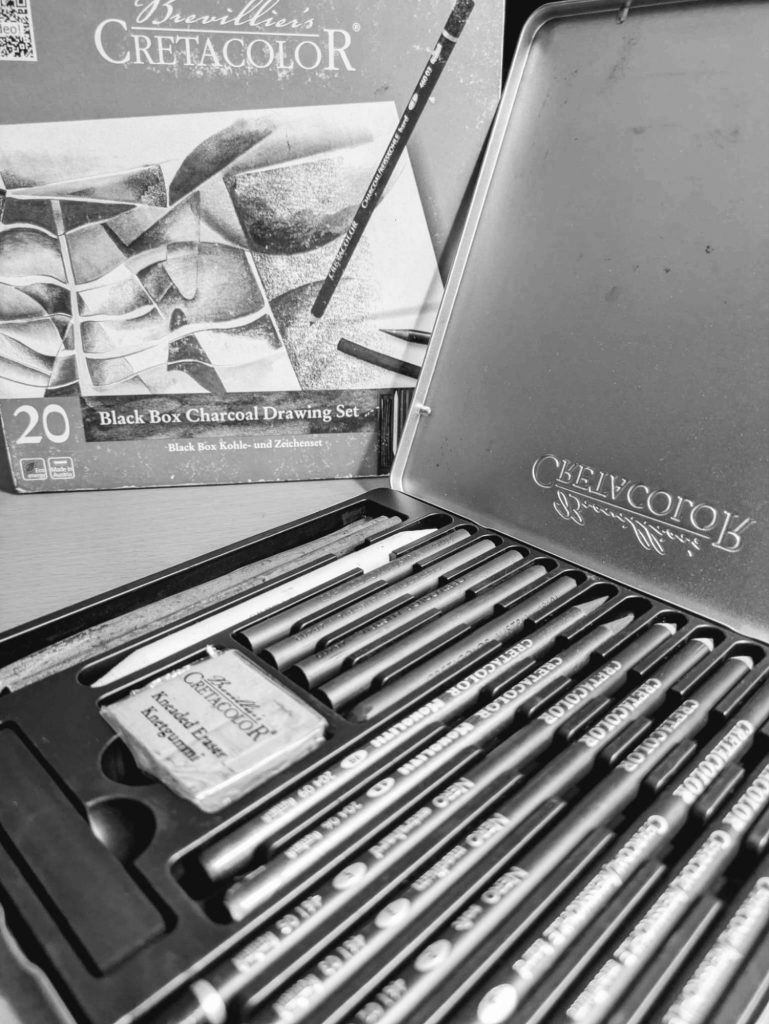

Il carboncino, con la sua natura polverosa e instabile, è il mezzo che meglio incarna questa ambivalenza. E’ in questa ambivalenza primitiva vi è tutta la sua natura di sintesi estrema del disegno e della rappresentazione, senza intermediari o attrezzi un semplice pezzo di carbone e le tue dita per sfumare le ombre sulla superficie bianca del foglio. Disegnare con esso significa accettare. Accettare la verità che si cela nel ritratto, accettare che nulla è mai solo luce o solo buio, ma sempre un intreccio. Ed è in questo intreccio che si manifesta la bellezza che cerco: fragile, sospesa, ma vera.